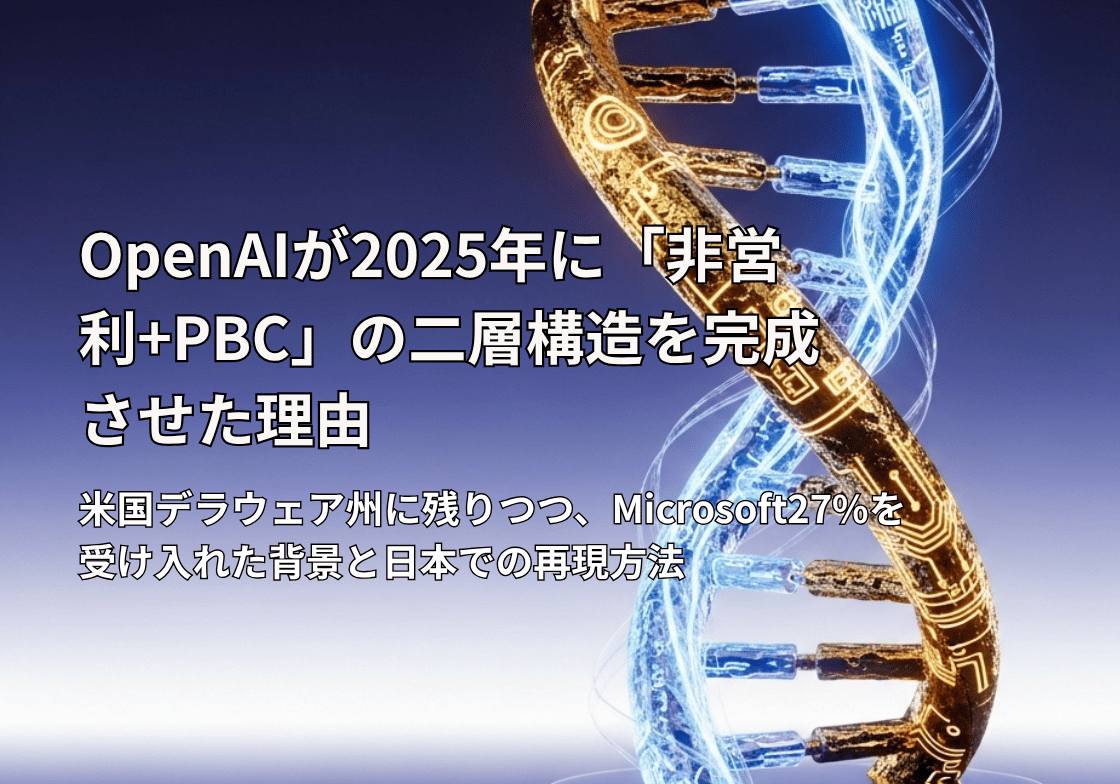

OpenAIが2025年に「非営利+PBC」の二層構造を完成させた理由 – 米国デラウェア州に残りつつ、Microsoft27%を受け入れた背景と日本での再現方法

※この記事は2025年10月28日に実行されたOpenAIの再資本化・組織再編に関する米カリフォルニア州および米国デラウェア州(以下「デラウェア州」)の司法長官の「異議なし(non-objection)」公表、および主要メディア報道に基づいています。両州が一定の条件付きで異議を出さなかったため、この再編が実行できたという順番です。今後の追加開示によって内容が更新される可能性があります。

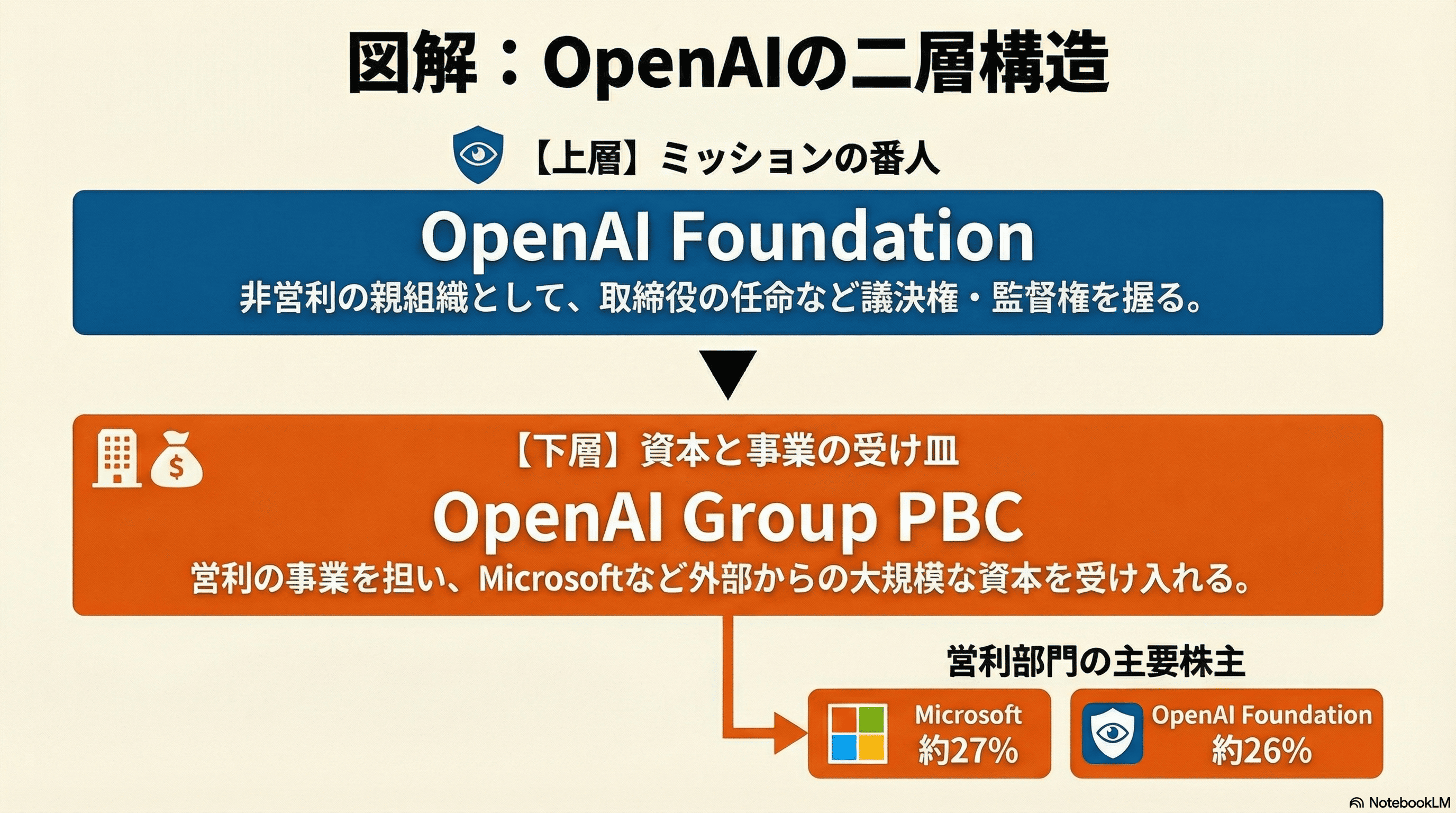

2025年10月28日、OpenAIは長く準備してきた組織再編と再資本化をついに実行しました。ポイントはとてもシンプルで、

- 上に非営利の「OpenAI Foundation」を置き、

- 下に営利の「OpenAI Group PBC」(米国デラウェア州のPublic Benefit Corporation)を置く

という「二層構造」を明示したことです。これにより「ミッションの監督」と「資本を集める箱」をきれいに分けました。

報道ベースでは、営利側のOpenAI Group PBCがこの取引で約5,000億ドル($500B)規模で評価されたとされています。これは「営利部門の評価額」であって、上の非営利財団そのものに価格が付いたという意味ではありません。また、経済的持分は非営利のFoundationが約26%、Microsoftが約27%と、資本だけを見るとマイクロソフトの方がわずかに大きいと伝えられています。ただし議決権のコントロールは非営利のFoundation側に残るように設計されており、すぐに外資が乗っ取れる構造ではありません。

あわせて、Microsoftとの間で2032年までにAzure(アジュール。マイクロソフトが提供するクラウドサービス)を約2,500億ドル規模で利用する長期の支出コミットメントも組み込まれました。これによってOpenAIは、今後10年程度のクラウド基盤コストをあらかじめ描きやすくなります。

一方でこれは「Microsoftから2,500億ドルが入ってくる」という性質のものではなく、OpenAIがそれだけAzureを“買う側”として約束したという意味になります。ここは投資契約とは性質が違う点に注意が必要です。

さらに、OpenAIが目標としているAGI(エー・ジー・アイ。人間が行うほぼすべての知的活動をこなせると想定される汎用人工知知能)については、「OpenAI自身が『AGIできました!』と宣言するだけ」ではなく、独立した専門家パネルがその妥当性を検証するという手続きをマイクロソフトとの新契約に入れたことも明らかになっています。これは、AIの安全性や規制当局との関係を意識したものです。

本記事では、こうした最新の再編の中身を日本向けに噛み砕きつつ、「なぜ米国デラウェア州のPBCなのか」「なぜ非営利を上に載せるのか」「日本で真似するときは何に気をつけるか」を整理します。

1. 2025年10月に何が起きたのか – ざっくり整理

まずは事実だけを並べます。

- 非営利のOpenAI Foundationが親組織になり、営利のOpenAI Group PBCを支配する構造になった。

- 営利側は米国デラウェア州法人のPublic Benefit Corporation(PBC)という形をとった。

- MicrosoftはこのPBCの株式を約27%保有することになった。

- 営利部門であるOpenAI Group PBCが約5,000億ドルで評価されたと報じられている(報道によって数字に若干の幅があります)。

- 非営利のOpenAI Foundationは経済的に約26%を持つと報じられており、資本の量だけで言うとMicrosoftの方がわずかに大きい。ただし議決権や取締役の任命権は非営利側に残す設計になっている。

- Azureを2032年までに約2,500億ドル規模で利用する長期コミットが入り、クラウド費用の見通しが立ちやすくなった一方で、同規模の支出コミットメントも固定化した。

- AGIを名乗るときは独立した専門家パネルの検証を経るというガバナンスがマイクロソフトとの新契約に入った。

- この再編は、米カリフォルニア州と米国デラウェア州の両司法長官が条件付きで「異議なし(non-objection)」を出したことで実行できた。どちらか一方でも明確な異議を出していれば動かなかった可能性があります。

図にすると、こういう関係です。

このように、株式の上ではマイクロソフトのほうがやや大きく、さらに今後SWF(ソブリン・ウェルス・ファンド=政府系ファンド)などとみられる投資家が入る可能性が報じられていますが、大きな支配権の移動をする場合にはカリフォルニア州・デラウェア州の司法長官に事前に通知する義務があり、州側が異議を出せるようになっているため、単独の投資家がすぐにコントロールをひっくり返すことは難しい構造です。「将来にわたって絶対に変わらない」というよりは、「州と非営利が見張れるようにしてあるので、政治・規制的にOKが出た場合にだけ大きな変更ができる」くらいの理解にしておくと安全です。

2. なぜ「非営利+PBC」の二層構造だったのか

OpenAIは、単に「PBCにしました」ではなく、「非営利を上に載せたうえでPBCにしました」としています。この構造を選んだ背景には、主に次の3点があります。

理由① ミッションを変えにくくするため

PBCは「公共性を定款に書ける株式会社」なので、普通の株式会社よりはミッションを守りやすいです。それでも、株式が外部に広がっていったり、別の会社に買収されたりすれば、公共目的の重さを変える余地は残ります。そこで、OpenAIは上に非営利のFoundationを置き、PBCの取締役を任命できる立場を非営利が持つようにしました。日本で言えば「公益財団が事業会社を持っているので、事業会社は儲けられるが、財団が決めたミッションからはずれると止められる」というイメージに近いです。

理由② PBC側を“普通の投資案件”として見せるため

次に大きいのがこれです。下の箱が株式会社型のPBCであれば、普通株式・優先株式・IPO・M&A・追加ラウンドなど、世界中の投資家が見慣れている資本政策をそのまま使えます。今回はマイクロソフトが約27%を取っていますが、将来的にはソフトバンクやSWF(ソブリン・ウェルス・ファンド=政府系ファンド)、あるいはESGを重視するインパクト投資家など、色の違うお金が入る可能性も報じられています。こうした「違う種類のお金」を一つの箱にまとめるには、PBCのような株式会社型にしておくのが圧倒的に説明しやすいわけです。

日本で再現するなら、上に一般財団法人・一般社団法人を置き、下に株式会社を置いて、下の株式会社にVC(ブイ・シー。ベンチャーキャピタル)やCVC(シー・ブイ・シー。コーポレートベンチャーキャピタル)から普通に出資してもらう、という形が最も近くなります。

理由③ この構造だからこそAGIの外部パネルを噛ませやすくなった

今回の合意で「AGIを名乗るときは独立した専門家パネルで検証する」という条項が入ったのは事実です。ただし報道全体を見渡すと、今回の再編の第一のドライバーは「資本調達の制約を取り除き、将来のIPOを見据えられるようにすること」で、AGIパネルは「投資家と規制当局が安心できるように添えたガバナンス」だというトーンが強いです。ですから説明としては、

「非営利が上でミッションを見ている+下がPBCで投資家を入れやすい」という形にしたからこそ、AGIのように政治的にナーバスなテーマでも第三者チェックを間に挟みやすくなったと理解しておくと分かりやすくなります。

3. なぜ「米国デラウェア州」のPBCにしたのか – 制度と政治の両方

2025年には、いわゆる「Dexit(デラウェア州から別の州へ再登記する動き)」が話題になりました。報酬や訴訟の扱いでデラウェア州の裁判所が厳しくなっているため、ネバダ州やテキサス州などへ移るという企業が出てきた、という文脈です。

それでもOpenAIがあえて米国デラウェア州のPBCを選んだのは、次の理由が重なっていると考えられます。

- 制度の成熟度が段違い:デラウェア州は2013年にPBC制度を導入して以降、何度も改正しており、「公共目的をどう書くか」「取締役はどこまで公共目的を優先できるか」といった論点で実務が揃っています。他州にも似た制度はありますが、グローバル投資家とのやり取りまで含めてスムーズなのはやはりデラウェア州です。

- 巨大投資家の安心感:マイクロソフトのようなプレイヤーは、会社法が「読みやすい」ことを強く求めます。PBCであっても、根っこがデラウェアー般会社法であるほうがドキュメントがつくりやすい。

- CAとDEの司法長官が見張れるようにしたかった:今回の再編は米カリフォルニア州・デラウェア州の両方の司法長官が「一定の条件付きで異議なし」としたことでようやく成立しました。つまり州側も「ここはしばらく自分たちがウォッチできる場所に置きたい」と考えていたということです。この点には「CAとDEが監督できる場所に置いておきたい」という政治的な背景もあるとみられます。

4. 日本でどう擬似的に再現するか – 3つのやり方

日本にはいまのところ、米国デラウェア州のPBCにそのまま対応する制度はありません。しかし考え方を移植することはできます。やり方は大きく3つです。

パターンA: 一般財団(または一般社団)+株式会社の二層

上の非営利でミッションを決め、下の株式会社でお金を集めて事業をする形です。上の定款に「この会社の株を持っておく」「この社会目的のために使う」などを書き、下の会社には通常どおり出資してもらいます。日本のファミリー企業や学校法人がやっている方法に近いので、実務の前例も多く、最も再現しやすいです。

パターンB: 株式会社単体で“PBC的な”縛りをかける

定款に「社会課題の解決を目的とする」と書き、株主間契約でも同じことを約束するパターンです。これでも一定の歯止めはかかりますが、買収や持分移動のときに目的が薄められてしまうリスクが残るので、今回のOpenAIのように「絶対にミッションを手放したくない」場合は非営利を一段上に置くほうが安心です。

パターンC: PPPや補助金のスキームの中でPBC的ルールを埋め込む

行政と一緒にやるプロジェクトなら、会社法をいじらなくても「この事業は社会的目的を優先してよい」「一定の指標を毎年出す」といったPBCっぽい条項を、契約や実施要綱で定めてしまうこともできます。AIやクライメートテックのように政策色が強い領域なら、むしろこちらのほうが早いケースもあります。

※なお、どのパターンでも「下にある株式会社が実際の事業主体です」と説明できれば融資・補助金に通るケースはありますが、制度・要領によってはNGになることもあります。個別に要確認です。

5. 資本調達の観点から見た「非営利+PBC」の強み

今回のOpenAIの動きは「社会的にきれいだから」だけでは説明しきれません。資本調達の現実として、次のような利点があります。

- ハイバリュエーションを正面から取りにいける:PBCでも株式型なので、普通のスタートアップと同じように「今回は5,000億ドルの評価です」という話ができます。ここでいうハイバリュエーションとは「事業の現状よりも高い企業価値を付けて投資を受けること」で、生成AI・半導体・バイオのように先行投資が大きい分野ではよく使われるやり方です。

- 投資家の種類を混ぜられる:マイクロソフトのような戦略投資、ソフトバンクやSWF(政府系ファンド)のような長期・超大型資本、ESG・インパクト重視のファンドなど、性格の違うお金を同じ箱に入れやすくなります。

- 「実質的に資金に近い取引」も横に並べやすい:今回のAzureのように「将来これだけ買います」という契約は、実質的には相手にとっての売上の見通しになるので資金に近い価値があります。PBCであれば、こうした長期利用コミットと株式投資を同じ文脈で説明しやすくなります。

6. 日本の行政・金融機関に説明するときのテンプレ

日本では「PBC」という言葉自体がまだマイナーなので、次の4ステップで話すと通りやすいです。

- 「米国で普及してきた、公益性を明示した株式会社の一種です」とまずは伝える

- 「株主の利益だけでなく、社会的な目的を同時に追っていいのがポイントです」と続ける

- 「2025年にOpenAIがこの構造を実際に採用したので、AIのような公共性の高い分野でも説明しやすくなりました」と最新事例を添える

- 「日本にはまだ同じ制度がないので、今回は財団+株式会社で似た形にします。制度によっては事前確認が必要です」と落とす

上記のように説明すると、「海外の新制度をそのまま持ち込んだ」というよりも、「実際に海外で使われた事例を日本法で表現している」という受け止められ方になりやすくなります。

7. 今後の注目ポイント

- AGIの専門家パネルがどのレベルで判断するか:ここは安全保障や各国規制当局との関係にもつながるので、パネルの構成や採用する基準が公開されたら追う価値があります。

- Foundation(非営利)の理事構成:最終の門番なので、ここに誰が入るかで外部投資家との距離感が見えます。

- 二次的な投資家の流入:今回で「非営利+PBC」に道ができたので、ソフトバンクや湾岸系SWFなど、名前だけ出ている投資家がどのタイミングでどう入るかが注目です。

- 他のAI・バイオ大手が追随するか:OpenAIがこの形を取ったことで、同様の構造をとるときの“政治的な地ならし”はできた状態になりました。デルタ型で増えていく可能性があります。

8. 名古屋創業融資支援オフィスとしてできること

今回のOpenAIの例は、ミッションと事業を両立させる先進的なモデルですが、その考え方は日本で会社を設立する際にも参考にできます。当事務所では、こうした新しい会社のあり方も視野に入れながら、次のようなステップでのご相談をお受けしています。

- 事業構想の整理と、日本法での会社形態の検討:目指すミッションや事業内容をお伺いし、株式会社や合同会社など、どの形態が最適かを一緒に検討します。

- 創業融資を見据えた事業計画のご相談:金融機関の視点を踏まえ、融資を受けやすい事業計画の策定をサポートします。

- 会社設立に向けた定款づくりのご相談:将来の事業展開も考慮し、会社の基本ルールとなる定款のたたき台作成をお手伝いします。

「社会的なミッションを大切にしながら事業を始めたいが、どう法人化すればいいか分からない」「融資担当者に事業の公益性をどう説明すればいいか」といったご相談も、初回は無料でお受けしています。お気軽にご連絡ください。

FAQ

- Q1. このOpenAIの構造は日本でもそのまま使えますか?

- A. いいえ、そのままは使えません。日本の会社法には米国デラウェア州PBCに完全に対応する制度がないからです。ただし、上に非営利(一般財団・一般社団)を置き、下に株式会社を置く二層構造にすることで「ミッションは非営利が持ち、資本は株式会社が集める」という考え方は近い状態まで持っていけます。

- Q2. Microsoftが27%も持つなら、結局マイクロソフトの会社になってしまうのでは?

- A. 経済的な持分ではMicrosoftが約27%、非営利のOpenAI Foundationが約26%と、数字だけ見るとMicrosoftのほうがわずかに大きいのは事実です。ただし、取締役の任命などのコントロールは非営利側に残すように設計され、さらに大きな支配権の変更をするときには米カリフォルニア州・デラウェア州の司法長官に事前通知して異議を出せるようになっています。したがって「単独の投資家がすぐに全部をひっくり返す」という状況にはなっていません。

- Q3. Azureの大型コミットは、OpenAIにとって“お金が入る”契約なのですか?

- A. どちらかというと「将来これだけクラウドを使います」という購入側のコミットであり、OpenAI側にとってはクラウドコストが読みやすくなる一方で、一定額の支出が固定される側面もあります。そこをセットで説明しておくと、金融機関や行政にも伝わりやすくなります。

- Q4. 日本の補助金や融資はこの“変わった構造”でも使えますか?

- A. 実際にお金を受ける主体が下の株式会社であることを示せば通るケースもありますが、制度や要領によっては不可となる場合もあります。案件ごとに事前に確認してください。

- Q5. 日本で本格的にPBC制度をつくる予定はありますか?

- A. 内閣官房などの資料では「民間が公的役割を担う新たな法人形態」の検討が続いており、米国や欧州の事例も参照されています。現時点では「すぐできる」という段階ではありませんが、OpenAIのような大型事例が出てくると議論はしやすくなります。

まとめ

OpenAIが2025年に完成させた「非営利+米国デラウェア州PBC」の二層構造は、公共性をしっかり保持したまま、マイクロソフトのような巨大テックや将来のSWFとみられる投資家からの資本を受けやすくするための器として設計されたものです。しかも、米カリフォルニア州とデラウェア州が「条件付きで異議なし」としたことで、州が見張れるポジションを確保しているところにも特徴があります。

日本で同じことをやるには、一般財団・一般社団と株式会社を組み合わせるやり方が現実的ですし、行政や金融機関に説明するときには「OpenAIが実際にこうやった」というストーリーを添えると一気に通りやすくなります。「制度にないから1段階上に非営利を置く」で解決していく――それが今回の再編から日本が参考にできるポイントです。

参考資料

- Our structure | OpenAI – https://openai.com/our-structure/

- Microsoft, OpenAI reach new deal valuing OpenAI at $500 billion | Reuters – https://www.reuters.com/business/microsoft-openai-reach-new-deal-allow-openai-restructure-2025-10-28/

- AG Jennings completes review of OpenAI recapitalization | Delaware Department of Justice – https://news.delaware.gov/2025/10/28/ag-jennings-completes-review-of-openai-recapitalization/

著者情報

- 税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)

-

「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。

趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

最新の投稿

創業融資専門家コラムの最新記事