創業者の“想い”が“リスク”に変わる時 — SyncMOFの事例から学ぶ、持続的成長のための経営診断

これまで1,000件以上の創業相談を受けてきた税理士の佐治が、名古屋大学発スタートアップSyncMOF(シンクモフ)社の民事再生を、スタートアップ経営に潜む「落とし穴」という観点から専門的に分析します。優れた技術を持ちながら再生手続きに至ったこの事例は、多くの経営者が抱える「売上は伸びているのに、なぜか資金繰りが苦しい」といった漠然とした不安の本質を浮び彫りにします。これは決して他人事ではありません。

この記事では、単なる事例解説に留まらず、読者の皆様が自社で実践できる具体的な予防策を提示します。

- なぜ利益が出ていても会社は危機に陥るのか、そのメカニズムを理解する

- 客観的な経営判断の基準となる「危険信号(止めるべきKPI)」を設定する

- AIを活用して未来の失敗を予測する「プリモーテム」の実践手順を習得する

この3つのステップを通じて、熱意や楽観といった主観に頼らない、客観的で再現性の高い意思決定プロセスをあなたの会社に導入することを目指します。

この記事では、SyncMOF社の事例を全ての成長企業への教訓として読み解きます。まず最初に、同社がどのような強みを持ち、何がつまずきの原因となったのか、客観的な事実から分析していきましょう。

事例分析:SyncMOF社に何が起きたのか?

SyncMOF社の事例を分析する上で重要なのは、同社が「ダメな会社」だったわけでは決してない、という点です。むしろ、多くのスタートアップが羨むほどの強みを持っていました。客観的な報道や公表資料を基に整理すると、その特徴は以下の通りです。

- 優れた技術: 金属有機構造体(MOF)という、CO2分離回収などに応用可能な先進技術を保有していました。

- 黒字経営の実績: 創業以来、外部資本に頼らない自己資金での黒字経営を継続していました。

- 強力なミッション: 「これほど有用で高機能な素材が世に広まっていないのは惜しい」という、技術への深い確信と社会貢献への強い想いが事業の原動力でした。

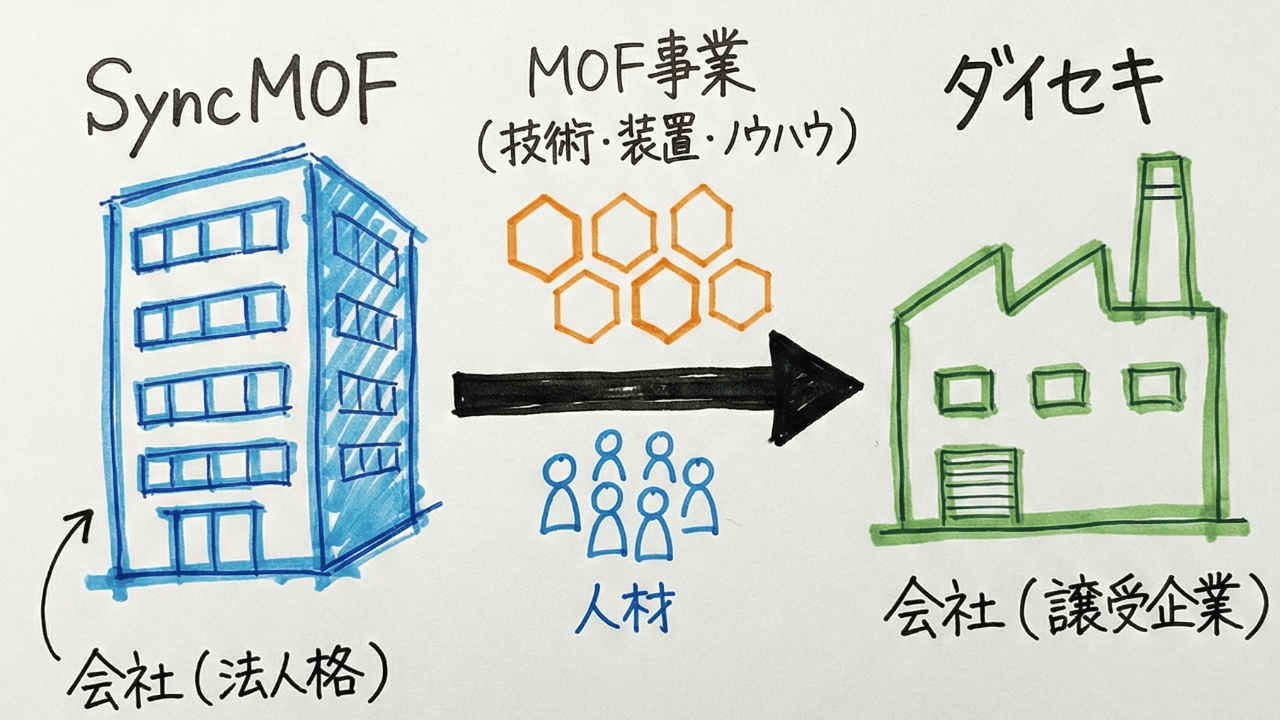

私たちが過去の記事(事業ミッションの重要性について)でも解説した通り、このような強い想いは、創業期の最大の武器です。しかし、今回の事例が示す教訓は、その強力なエンジンも、客観的なチェック機能(ガバナンス)というハンドルがなければ、意図せず会社を危機に導きかねないという厳然たる事実です。報道によれば、民事再生の直接的な引き金は、大阪・関西万博への1億円を超える巨額の先行投資と、それに伴う経営陣の意思決定の停滞であったとされています[1]。問題の根は、技術や市場ではなく、「内部の意思決定プロセス」にあったのです。

この章では、SyncMOF社が強力なミッションを持ちながらも、内部の意思決定プロセスが原因で危機に陥ったことを確認しました。次章では、この「創業時の強み」が「経営リスク」へと変わるメカニズムを、3つの自己点検項目として詳しく見ていきます。

自己点検:あなたの会社の「創業の想い」は、今も健全ですか?

SyncMOF社の事例から私たちが学ぶべきなのは、創業期には「強み」であった要素が、会社の成長ステージの変化に伴い、気づかぬうちに「リスク」へと変質する可能性があるという点です。以下の3つの項目を参考に、あなたの会社が同じような“落とし穴”に近づいていないか、点検してみてください。

1. 「外部に頼らない独立性」が「客観的視点の欠如」になっていないか?

自己資金で経営を行うブートストラップ戦略は、経営の自由度を保つ上で非常に有効です。しかし、事業が拡大し、意思決定の複雑性が増すにつれて、外部の株主や取締役という「良い意味でのうるさ型」がいないことが、客観的な視点の欠如に繋がる危険性があります。創業者の迅速な意思決定が、いつしか外部の意見を排除する「サイロ化」に陥ってはいないでしょうか。

2. 「技術への絶対的な自信」が「リソースの分散」を招いていないか?

自社のプロダクトや技術に絶対的な自信を持つことは、事業推進の核となります。しかし、その可能性が広範囲にわたる場合、「あれもできる、これもできる」という発想が、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)の分散を招くことがあります。特にスタートアップは、体力がないからこそ「やらないこと」を明確に定義する戦略眼が不可欠です。「選択と集中」は適切に行われているでしょうか。

3. 「チームへの信頼」が「規律の欠如」に繋がっていないか?

創業メンバー間の「阿吽(あうん)の呼吸」や強い信頼関係は、スタートアップの機動力を支える重要な資産です。しかし、組織が成長する過程で、その暗黙の了解に頼りすぎると、「誰が最終的な責任を持つのか」「どの金額までの決裁権限を持つのか」といった規律が曖昧になりがちです。信頼関係という名の「聖域」が、責任の所在が不明確な状態を生み出してはいないでしょうか。

この章では、創業時の強みがリスクに転化する3つのパターンを点検しました。これらのリスクを放置せず、健全な成長軌道に戻すためにはどうすればよいのでしょうか。次章では、具体的な予防策をチェックリスト形式で提示します。

予防策:持続的成長のための経営チェックリスト

上記の自己点検を踏まえ、会社を客観的に見て、健全な状態に保つための具体的なアクションプランを4つのチェックリストとしてまとめました。定期的にこれらの項目を自問自答することで、潜在的なリスクを発見し、早期に対処することが可能になります。

- 意思決定のルールは「明文化」されていますか?

特に共同創業者がいる場合、役割分担や責任範囲、そして重要な経営判断(例:一定額以上の投資、新規事業の開始、重要な人事など)をどのように合議し、最終決定するのか、そのプロセスを必ず書面に残しておくべきです。これは、信頼関係を補強するための、ポジティブなルール作りです。 - 経営陣には「コーチャビリティ」がありますか?

外部の専門家やメンターからの厳しい指摘を、素直に受け入れ、議論する準備はできていますか。当事務所が別記事(起業家に必須の「コーチャビリティ」について)で詳述した通り、この「聞く力」こそが、経営の“盲点”を防ぐ最大の防御策です。定期的に第三者の意見を求める仕組みを意図的に作りましょう。 - 会社の数字を客観的に示す「共通言語」を持っていますか?

経営判断の土台は、客観的な数字であるべきです。この記事のFAQでも触れていますが、最低でも「現金クッション(現預金÷月商)」のような、会社の体力を示すシンプルなKPIを経営陣全員が共通言語として理解し、毎週・毎月チェックする習慣が不可欠です。 - 未来の失敗を予測する「仕組み」はありますか?

多くの失敗は、計画段階での楽観的な見通しや、「まさか」という想定漏れから生まれます。次の章で詳しく解説しますが、「もし失敗したら?」という問いを意図的に立てるプロセスを、重要な意思決定の前に組み込むことが、致命的な判断ミスを防ぐ上で極めて有効です。

この章では、持続的成長のための4つのチェック項目を提示しました。最後の項目「未来の失敗を予測する仕組み」は特に重要です。次章では、その最も効果的な実践方法を具体的に解説します。

AIを「客観的な壁打ち相手」にする実践手順

重要な意思決定をする際、あなたの周りに「良い意味でうるさ型」の、客観的な視点で問いを立ててくれる人はいますか? もし、その答えが「No」でも心配は要りません。生成AIを、その「思考の壁打ち相手」として活用すれば良いのです。

ここでは、プリモーテム(Premortem)という思考法をAIと実践する手順を紹介します。プリモーテムとは、計画実行の前に「もし、このプロジェクトが大失敗したら、その原因は何か?」と未来からの視点で意図的に問いを立てる、強力なリスク分析のフレームワークです[2]。

Step 1:AIに渡す「問診票」を準備する(5分)

AIに的確な分析をしてもらうには、まず自社の現状を客観的な情報として整理する必要があります。以下の「問診票」を埋めることで、AIに渡すべき情報が明確になります。

- 手元の体力(現金クッション): あなたの会社の現預金は、月々の固定費(家賃や人件費など)の何か月分ありますか? → 【?】 か月分

- 回収までの日数(売掛金の平均回収期間): 商品やサービスを提供してから、実際に入金されるまで平均で何日かかっていますか? → 【?】 日

- 立て替え資金の増減(運転資金の傾向): ここ3ヶ月で、在庫や売掛金は増える傾向にありますか? → 【増加傾向 or 横ばい or 減少傾向】

これらの数字がすぐに分からなくても問題ありません。まずは大まかな感覚値で構いませんので、一度書き出してみることが重要です。

Step 2:AIへの指示書(プロンプト)を作成し、実行する

次に、以下のプロンプト(指示文)をコピーし、`【】`の部分を、Step 1で準備した情報と、あなたが今検討しているプロジェクトの概要に書き換えて、ChatGPTなどに貼り付けて実行します。

# 指示

あなたは、経験豊富な経営コンサルタントであり、批判的思考の専門家です。

以下のプロジェクト案について、プリモーテム(Premortem)分析を実施してください。

---

**【AIへの事前確認依頼】**

この依頼で最適な回答を生成するために、まずあなたの方で必ず要件を確認してください。もし、分析に必要な情報が不足している、あるいは前提が曖昧だと判断した場合は、影響度の高い質問を最大5つまで提示し、各質問には私が答えやすいようにデフォルトの想定を付けてください。

---

上記の確認が完了、あるいは不要と判断した場合、このプロジェクトが【1年後】に大失敗したという前提に立ち、その原因として考えられるリアルなシナリオを、以下の5つの観点から具体的に挙げてください。

1. **需要・市場の観点:** なぜ顧客から期待した反応が得られなかったのか?

2. **実行プロセスの観点:** なぜ計画通りにプロジェクトが進まなかったのか?

3. **財務・資金繰りの観点:** なぜこのプロジェクトが資金ショートの引き金になったのか?

4. **反証:** ここで挙げた最悪のシナリオが「起こらない」と言えるための、具体的な条件や前提は何か?

5. **推奨する対策:** これらのリスクを軽減するために、プロジェクト開始前に実行すべき具体的なアクションプランを3つ提案してください。

# プロジェクト案

- **プロジェクト概要:** 【(例)大阪での展示会に300万円かけて出展し、新規リードを50件獲得する】

- **客観的な財務状況:**

- 現金クッション:【(例)3.5】か月分

- 売掛金の平均回収期間:【(例)45】日

- 運転資金の最近の傾向:【(例)増加傾向にある】

- **懸念事項:** 【(例)もし受注に繋がらなかった場合、資金繰りが厳しくなるかもしれない】Step 3:出力の解釈と実行(25分)

AIは、あなたが思いもよらなかった客観的なリスクシナリオを複数提示してくれます。その内容をチームで検討し、「推奨する対策」を実行計画に組み込みましょう。これにより、あなたのプロジェクトは、熱意や楽観だけでなく、客観的なリスク分析に裏打ちされた、より成功確率の高いものになります。

この章では、AIを活用して客観的なリスク分析を行う具体的な手法を学びました。最後に、この記事全体の学びを総括し、名古屋で挑戦する全ての起業家へのメッセージで締めくくります。

まとめ:名古屋で挑戦する全ての起業家へ

SyncMOF社の事例は、一個社の教訓に留まりません。これは、スタートアップ・エコシステムの構築を目指す名古屋全体にとって、極めて重要な学習機会です。創業時の情熱やミッションは、何物にも代えがたい尊い原動力です。しかし、その情熱を持続可能な成長に繋げるためには、それを客観的に見つめ、冷静な判断を下すための仕組み(ガバナンス)が不可欠となります。

SyncMOF社の挑戦に敬意を表しつつ、彼らの経験から学ぶことこそが、後に続く私たちを、そして名古屋のエコシステム全体を強くすると信じています。「強い想い」と「客観的な仕組み」。この両輪をそろえて、あなたの挑戦を確かな未来へと進めていきましょう。

名古屋大学発スタートアップSyncMOF社の民事再生は、創業時の強みであった「強い想い」が、成長過程で「経営リスク」へと変質する可能性を示唆した。この教訓から、全ての起業家は(1)意思決定ルールの明文化、(2)コーチャビリティの確保、(3)客観的KPIの監視、(4)プリモーテムの実践という経営の自己診断と予防策を導入すべきである。特にAIを活用したプリモーテムは、客観性を担保する上で極めて有効なツールとなる。

FAQ(よくあるご質問)

Q1. プリモーテムは、どのような頻度で実施するのが効果的ですか?

A1. プリモーテムは、日常的な業務で毎回行うものではありません。最も効果を発揮するのは、「後戻りできない、あるいは後戻りに大きなコストがかかる重要な意思決定」の前です。具体的には、(1)大型の設備投資やプロモーション、(2)新製品・新サービスのローンチ、(3)重要なポジションの新規採用、(4)事業の根幹に関わる外部パートナーとの契約締結、といったタイミングで実施することをお勧めします。四半期に一度、主要プロジェクトを見直す際に定例で行うのも良いでしょう。

Q2. AIの分析結果が、現実的でない、または的外れだと感じた場合はどうすれば良いですか?

A2. 非常に良い質問です。AIは万能ではなく、あくまで思考を刺激するための「触媒」です。もし出力が的外れだと感じた場合、それはAIに与えた情報(プロンプト)が不足しているか、曖昧である可能性が高いです。その際は、(1)プロジェクトの背景や市場環境に関する情報を追記する、(2)「あなたは〇〇業界の専門家です」のようにAIの役割をより具体的に設定する、(3)「財務の観点から」のように分析の切り口を絞って再度指示する、といった工夫を試みてください。AIとの対話を通じて、自社の計画の解像度を上げていくプロセスそのものに価値があります。

Q3. スタートアップ初期段階で、KPIを管理する余裕がありません。何から始めれば良いですか?

A3. 最初から完璧なKPI管理を目指す必要はありません。まずはこの記事で紹介した「現金クッション(現預金÷月商)」、この一つだけを毎週チェックすることから始めてください。この指標は、会社の体力を示す最も基本的な指標です。この数字さえ把握していれば、最悪の事態(資金ショート)を回避するための時間的猶予を確保できます。余裕が出てきたら、次に運転資金の推移、DSOへと監視対象を広げていくのが現実的なステップです。

参考文献

- 万博の協賛金等で資金繰り悪化…パビリオン出展中のスタートアップ企業が民事再生手続き開始 | FNNプライムオンライン | https://www.fnn.jp/articles/-/918250

- Performing a Project Premortem | Harvard Business Review | https://hbr.org/2007/09/performing-a-project-premortem

自主的なリスク分析は有効ですが、より確実な成長のためには、客観的な第三者の視点(専門家による定期的な経営分析)が不可欠です。自社の状況についてより深く分析したい場合は、お気軽にご相談ください。

当記事の品質と信頼性について

この記事は、AIを高度なリサーチ・アシスタントとして活用して作成しました。内容の正確性については、当記事の監修者である税理士の佐治英樹が責任を持って確認しております。

著者情報

- 税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)

-

「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。

趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

最新の投稿

創業融資専門家コラムの最新記事